在巴珠村所在的山谷,冬日的晴朗总是很彻底,万里无云,阳光很慷慨地倾洒下来,驱散了寒冷。白昼,人们更喜欢户外劳作,不用躲在火炉烧得很旺的客厅里烤火,阳光轻轻抚触双手和脸上的肌肤,极尽温和与柔软。农间卓玛前一天就说周末要在家里帮忙挖木香,问我要不要来。其实是她的父母和她担心我一个人待着无聊,才找了这样一个委婉的说辞,我欣然前往,想知道她是如何度过周末的。

木香地就在村委会所在的那片巨大坡地,走几分钟就到了,我平日里时常在附近转悠。她和父母亲就在毫无遮拦的暖阳里弯腰忙碌,另有一个熟人也在地里帮忙割绿色的叶片,背回家喂猪。她的父亲是个幽默的人,我虽听不懂藏文,但有好几次她父亲说完一句话,总会引来大家的哄堂大笑,当我向她求证时,她笑着证实了她父亲这一快乐的特性。除了这一点,我尤其对她父亲年幼时的一次经历极为感兴趣。

他11岁时曾跟着大人去村后的山顶放羊,为了砍几根竹子给自己做一个当时时兴的玩具,不小心与大人走散,在山中迷了路,天黑也没能走出那片曾经茂密无比的丛林。当时幸而是夏季,夜里的山野气温不算低,他用随身携带的砍刀斫些树枝既当垫子,又当被褥,在一棵大树上躺了整整一夜。那天晚上,他就躺在厚厚的树枝里听了一整晚各种野兽的吼叫声,一夜不成眠,他风轻云淡地回忆道。到了第二天,他在山中遇见了外村的牧羊人,在他们的指引下才返回了村庄。我比他幸运,没有困在山中一整夜。

跟在农间卓玛和她母亲身后割了几片叶子,我就跳上了拖拉机,一颠一颠地跟着他们返回半山腰上的家中。水泥路旁四栋小藏房围起来的院子就住着他们一家三口,日子平淡而充实。住房不远处有一栋上下两层的木屋,我第一次路过时就对它印象深刻,心想若把二楼的四壁填实不漏风,露台围一圈矮矮的栅栏,摆上一张木桌,一把老旧的椅子,阳光、月光和星光轮流照在露台上,很是安逸。楼下是鸡埘,每天不用定闹钟,听着鸡鸣醒来就很好。她父亲开玩笑说,我若喜欢,随时都可以搬来住,除了几只鸡,一楼还住着几头猪,热闹得很。

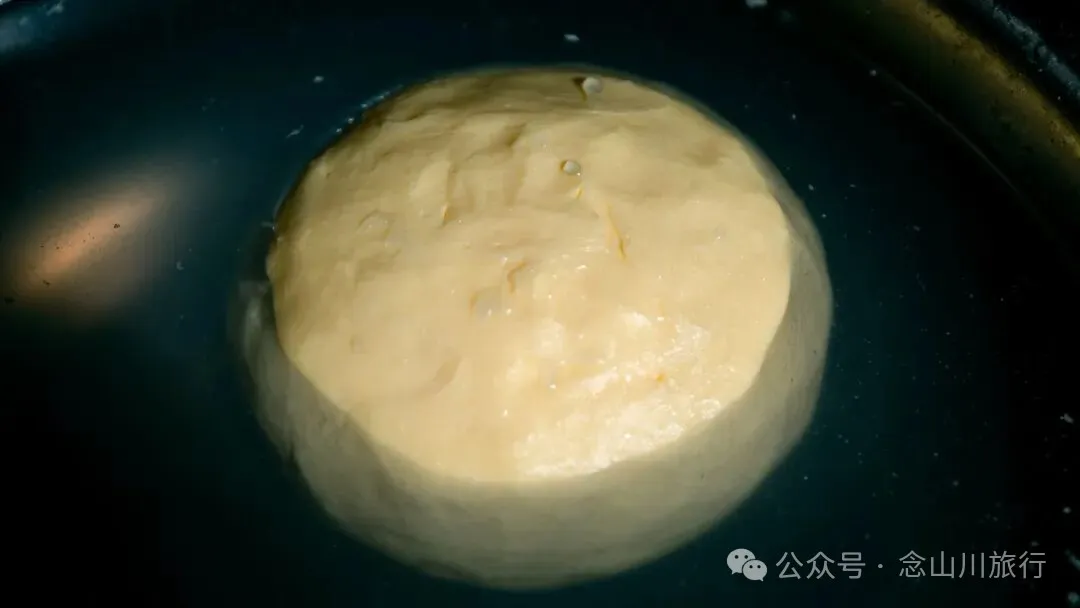

午后她的父亲一人去了地里继续挖木香,她和母亲就留在家里忙点别的琐碎家务。她的母亲因为一次事故患有眼疾,虽然看不见这个世界,但她劳作起来与旁人无异,仿佛外在世界的一切早已与她融为一体。白色的牛奶桶里装满了牛奶,她就把牛奶倒进铝制的酥油桶中搅拌(听说以前用的都是人工搅拌的木桶,现在则是类似豆浆机一样的铝桶,省时省力),差不多半个小时后固态的黄油与酪乳分离,黄油在她母亲灵巧的双手下很快就被团成一个极为规整的圆饼,放在冷水中静置一整晚,第二天就可以放进冰箱,留着以后煮酥油茶用。

做完一饼酥油,她的母亲又开始忙着煮两桶潲水要去喂猪,等农间卓玛把黄牛赶进牛栏,她又走进阴暗的牛栏里,坐在矮凳上摸着黄牛的腹部,熟练地将牛奶挤进小小的铝桶中,每天早晨黄昏各挤一次。挤完后,她把铝桶中的鲜奶倒进厨房白色的塑料桶中,桶里装满了,剩下的一点就倒在冰箱旁边地上的瓷碗里,那是留给小猫喝的。而农间卓玛呢,一边照看母亲帮着做点力所能及的事儿,一边又像个小孩子一样,爬到树上去摘红透了的鸡嗉子。夕阳从身后的窗户柔柔地照进来时,她躺在火炉旁的沙发上睡着了,只是很短暂的几分钟。

在地里辛勤挥锄了几个小时,她父亲返回家中,下午茶点刚刚备好。冷水里放入下关买来的砖茶,煮开后倒入加了酥油和盐巴的木筒里搅拌,浓郁奶香味的酥油茶就煮好了。过滤掉茶叶渣,倒入木碗中,就着水磨房里磨出的麦面做的粑粑和两个家常小菜,这便是他们年复一年,日复一日寻常生活里的滋味,谈不上奢侈,却能嚼出浓浓的温情。