长住巴珠村的第一次山野徒步,便是在山谷中一条溪流的引领下前往。对陌生的旅人来说,溪流是最忠实可靠的向导,不仅沉默寡言,低吟浅唱着大自然的真性情,还会一直不远不近地守候着,用水流声提醒旅人不要偏离方向。

在巴珠村的群山之中,这样值得信赖的向导可不只一条,两山之间的最深处几乎都能发现一条潺潺流淌的清澈山涧,有些因为气候变化,原本清晰的溪流早已干涸,但卵石遍布的溪床仍历历在目,亦可以放心将其视为可靠的向导,只是不能走远,没有水流声的呼唤,陌生的旅人容易迷失在山野里。

溪边有多座存在了千百年的水磨房和转经筒,均靠水流的推动运转。推开其中一座水磨房的木门,一股浓浓的谷物清香扑面而来,里面依然缓缓传出吱吱呀呀的磨面声,瞬间有种回到古老往昔岁月的穿越感。水流不断,磨面的工作就昼夜不息。

溪流两旁有狭窄原始的山路,是从前进山觅食的牛羊和牧人行走踩踏出来的羊肠小道。如今两旁虽修通了车路,但沿着这样的小路走更有意思。白顶溪鸲和红尾水鸲似乎更钟爱溪谷潮湿的环境,经常能看见它们娇小玲珑又色彩明丽的身影。白顶溪鸲胆小谨慎,陌生人在白色的水流旁很容易发现它们,但要靠近却不易,它们总是在溪流中的石头与斜坡上高大的核桃树之间与陌生人互换位置。追到溪边,白顶溪鸲就飞上核桃树的枝杈;爬上坡地锁定枝杈上它的身影,它又戏弄般地飞回溪边,不让人靠近。红尾水鸲则落落大方,丝毫不介意行人的靠近。与自由自在的飞鸟相比,溪水中的大白鹅则显得局促不安,远远地就发出警报声。

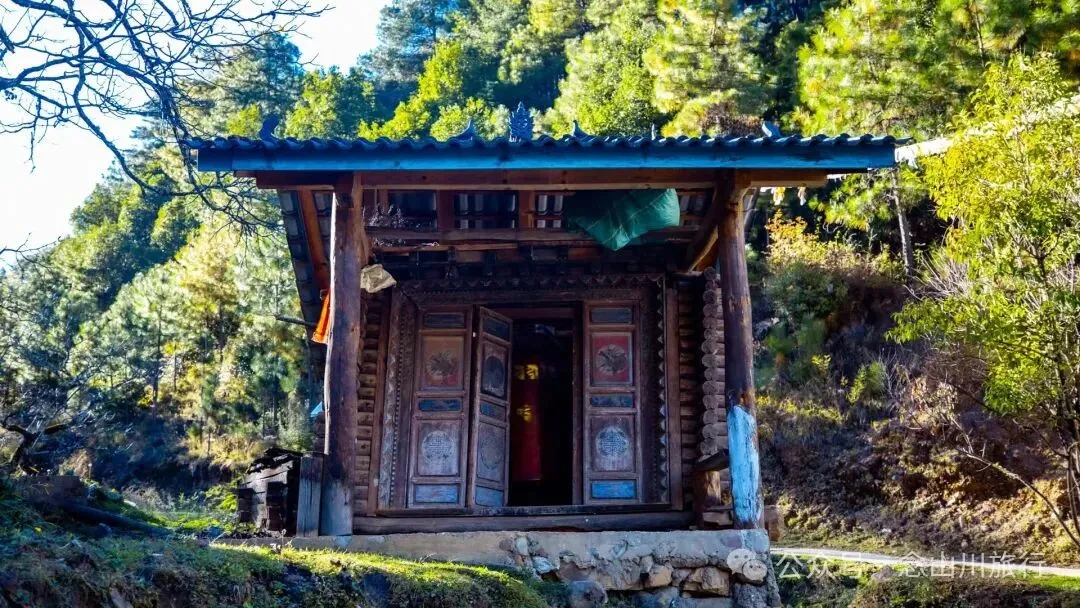

路过打龙农的神泉尼苏拉康,早有村民在这里煨桑。这日是农历十五,村民带着松枝、牛奶和青稞来此祭拜神泉。在巴珠村,人们对自然的虔敬与景仰从未中断过。这里几股从地下涌出的清泉被人们视为神迹,每月初一、初十、十五都会前来烧香祈福,若遇干旱还会举行隆重的雨祭活动。村民将松枝放入烧香台点燃,再将杯中的牛奶与青稞洒入神泉,跪拜磕头。长者更为虔诚,不仅朝着烧香台、神泉以及身后的溪流磕头,还要起身绕到坡上另外一处出水口跪拜,一整套仪式才算完成。

断断续续下了一周的雨,溪路两旁的景色有了些微的变化。“荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无语,空翠湿人衣”,王维诗中的每一个意境都可以在溪边寻见,山景甚至更丰富充盈。落在青苔上的核桃,树干与青苔共生的野生木耳,被雨水和山风催落的木瓜,映着流水晶莹闪耀的鲜艳浆果......若王维生活在巴珠村,只怕《山中》这首诗的体裁要改为篇幅更为宏大的歌行体了。

秋末冬初,寒意在山间肆虐,牛羊已不适应低温气候,被牧民们从高处的牧场赶回村庄,圈养在栅栏里。但溪谷附近散布的小块草场上仍有为数不多的牧人在放牧,尤其是暖怡舒适的晴朗天气。一户人家的猪圈外,两只小小的幼猪正卧在木墙外没有阴影的地方,睡一个暖洋洋的午觉呢。

几次路过这块草场,总会忍不住停下来看一眼四只大白鹅居住的地方,是一幢漂亮小巧的木屋,还铺了厚厚一层松针。这次巧遇了白鹅的主人,是个藏族大爷,正从地里割回一大捆白术茎秆用来喂牛,黄牛在围栏里听见脚步声,迫不及待地跑到门口来要吃的了。小木屋是大爷亲手搭建的鹅屋,它们快活地在附近转悠,似乎很喜欢这个新家。大爷和老伴两人就住在旁边的旧房子里,老伴去了村庄一户人家念经,今天不会回来,就住在村中的家里。但他们更喜欢住在这里,不论阴晴雨雪,这里更好在些,老人家说。我回头看了看他身后的山野,谁说不是呢。